Содержание:

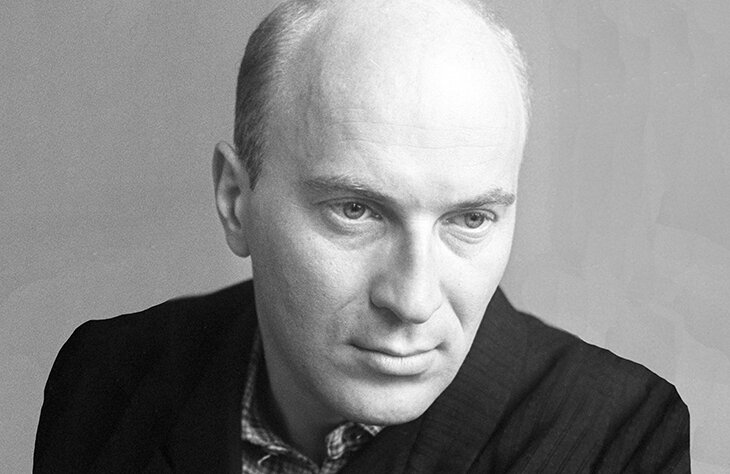

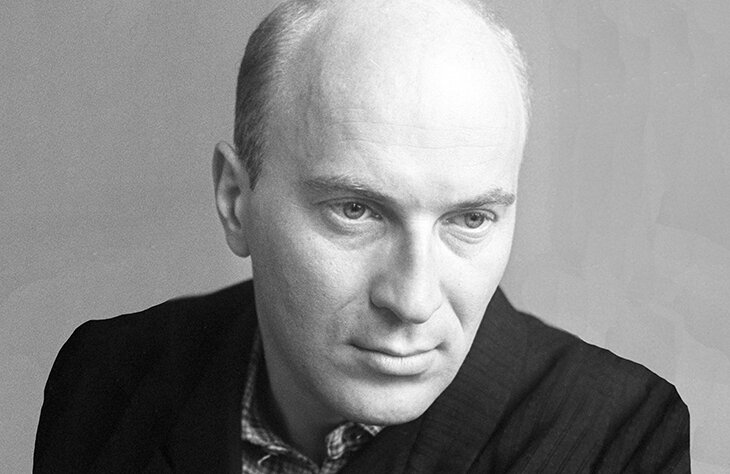

8 августа исполнилось 95 лет со дня рождения одного из лучших советских новеллистов, автора рассказов «Во сне ты горько плакал», «Голубое и зеленое», «Тихое утро» и других. В 1970-м Казаков получил в Италии международную литературную премию Данте Алигьери, а журнал «Новый мир» назвал его именем награду за лучший рассказ.

«Ты ведь как-то сразу, без разгона, без подготовки обнаружился мастером, – писал ему на пятидесятилетие Юрий Трифонов, – сразу стали читать, полюбили. И сразу — прочно, навсегда. Только редкий и мощный талант вырубает так стремительно, так естественно и легко себе место на книжной полке истинных мастеров, где, надо сказать, тесновато. Много в нашей литературе писано, громадный хор голосит, и выделиться в этом хоре – хотя бы единой нотой – высочайшая трудность. Иные кладут на это жизнь, другие так и пропадают беззвучно, потонув во вселенском гуле, но голос Юрия Казакова был услышан мгновенно».

Правда, сначала услышали не голос, а виолончель. С пятнадцати лет Казаков учился в музыкальной школе, но пальцы в подростковом возрасте были уже не столь гибки, и он быстро понял: виртуозом-виолончелистом не стать. Перешел на контрабас, менее технический инструмент, – полагал, что так у него больше шансов на успех.

«Вы, наверное, не раз видели мой дом на Арбате, где «Зоомагазин», – говорил Казаков в интервью. – Удивляюсь сейчас многотерпению моих соседей: каждый божий день играл я на контрабасе. К счастью, это не скрипка, звук глухой — и не жаловались. Понимали, что человек «учится музыке». Кстати, в нашем дворе жил Рихтер со своей женой Ниной Дорлиак. И когда летом, с открытыми окнами, он играл на рояле, а она пела, я бросал все и слушал».

Казаков рос без отца. В 1933-м Павла Гавриловича выслали из Москвы за то, что в рабочей компании он за кружкой пива заговорил о голоде и бунте на Тамбовщине. Провожая отца в ссылку, Казаков испугался овчарки и начал заикаться. Он рос ранимым, слегка замкнутым и, как вспоминал его преподаватель в Гнесинке профессор Хоменко, «очень мягким по характеру». Юность свою Казаков называл «самым печальным временем».

Отца он в те годы видел от силы пару раз в год. Встречи каждый раз что-то омрачало. «Сегодня уехал отец, — писал Казаков в дневнике. — Очень как-то тяжело от этого и пусто на сердце. Да, вот жил с нами папа, и мы частенько ссорились по поводу моей безработицы. А вот уехал — и грустно. Ведь я его год не увижу теперь. А может и совсем. Очень тяжелая судьба у моего папы, очень тяжелая, и я его жалею всем сердцем, но помочь, к сожалению, не могу».

Закончив музыкальное училище, Казаков играл в симфонических и джазовых оркестрах, но эпизодически, а в основном подрабатывал на танцверандах. Все это было не то — осенью 1951-го заработанного не хватило даже на достойный подарок маме на день рожденья. Он попробовал устроиться грузчиком на фабрику «Красный октябрь» — не взяли.

«Я, как, наверное, и каждый молодой человек, мечтал тогда о славе, об известности и т. п., а моя служба в оркестрах, конечно, никакой особенной славы мне не обещала, — признавал Казаков в «Автобиографии» 1965 года. — И вот я, помню, стал тяготиться своей безвестностью и стал попеременно мечтать о двух новых профессиях — о профессии дирижера симфонического оркестра и о профессии писателя или, на худой конец, журналиста. Я страстно хотел увидеть свою фамилию напечатанной в афише, в газете или в журнале».

В интервью поэтессе Татьяне Бек Казаков добавил: «Я стал писателем, потому что был заикой. Заикался я очень сильно и еще больше этого стеснялся, дико страдал. И потому особенно хотел высказать на бумаге все, что накопилось».

Казаков дебютировал рассказом о немецких боксерах

20 ноября 1952-го Казаков лишился ненавистной работы на танцверандах и через знакомого искал работу в регионах: «Скоро должен прийти ответ из Свердловска, из театра оперы и балета, и если условия там будут подходящие, я не задумываясь поеду». Дожидаясь ответа, Казаков написал рассказ о боксерах, который изменил его судьбу.

«Чуть-чуть было мне не повезло в жизни, — писал он в дневнике второго марта 1953-го. — Но все дело сорвалось. В конце февраля я окончил рассказ о боксерах в Западной Германии. Понес в газету «Советский спорт». Там прочли, одобрили и… предложили переделать. Кроме этого, предложили, даже без всякого намека с моей стороны, стать их постоянным, штатным сотрудником, т. е. корреспондентом.

Не знаю, как удалось удержать в себе восторг, который охватил меня. Еще бы! Четыре месяца без работы, а тут вдруг как с неба счастье. Я уже было подумал, что наконец-то бог и судьба сжалились над бедным человеком. И тут жизнь подставила мне подножку.

Я заполнил анкету, написал автобиографию, повели меня к заместителю редактора. Тот встретил меня с шикарной улыбкой. Но заметив, что я заикаюсь, как-то увял, поблек… Когда я осторожно намекнул ему о работе, он весьма вежливо сказал: перерабатывайте пока рассказ, а потом договоримся.

Рассказ я переработал, принес ему, он его взял, но о работе уже ни слова. А я-то уж было размечтался».

Через четыре дня Казаков написал: «Не спится. Сижу и размышляю над своей судьбой. Рассказ мой о боксерах соглашались взять сразу две редакции — «Московский комсомолец» и «Совспорт». Кроме того, был согласован вопрос о принятии меня на работу спецкорром в газету «Советский спорт».

Я написал автобиографию, заполнил анкету, с великим трудом достал справку из домоуправления, с работы… и все эти документы сдал 5 марта секретарю редакции. Редактора не было. Он должен был быть вечером и провести меня приказом. 6 марта, т. е. сегодня, я должен был уже явиться в редакцию за назначением. Но сегодня утром над страной разнеслась тяжелая весть — умер Сталин… И я не поехал в редакцию: до меня ли там сейчас! На душе тяжело. Сегодня весь день по радио передавали трагические мелодии, и Левитан читал правительственное сообщение о смерти вождя. В Москве объявлен траур на три дня. Траурные флаги, афиши заклеены белой бумагой, кино не работает.

Завтра я все же пойду в редакцию. Быть может, меня уже провели приказом. Если же нет, то тогда, значит, вообще не примут на работу. Сегодня стали известны результаты совместного заседания ЦК, Совета Министров и Президиума Верховного Совета. В правительстве большие изменения. Вполне вероятно, что изменения эти коснутся и Комитета по делам физкультуры и спорта, а следовательно, и газеты. Будет другой редактор, другая будет и обстановка. В общем, завтра в моей личной судьбе все выяснится. Я почему-то уверен, что мне не повезет и на этот раз».

Казакову повезло.

«Штангиста он сравнивает с музыкантом, тренера — со скульптором»

Его наняли корреспондентом. Он писал о штангисте, фигуристе, многоборце, бегунах, конькобежцах и не только: «Никогда нельзя было сказать, что автор не специалист в данном виде спорта. Не только потому, что Казаков всегда был скрупулезен в отборе материала (его термины всегда точны и правильно употреблены), но главное — спортсмен для него — это прежде всего характер, со своими слабостями и достоинствами.

Для Казакова главным было рассказать не о спортивных рекордах и достижениях, а показать, какие люди приходят в спорт, какие характеры способны добиться высоких результатов», — отмечала Галина Саввина в диссертации «Эволюция образа автора в творчестве Ю. Казакова».

Заметки «Рождение картины» и «Спортивная юность» Казаков посвятил работе художника и скульптора на спортивные темы. Позу мальчика-баскетболиста перед броском, запечатленную скульптором Народницким, Казаков сравнил с птицей перед взлетом.

«Он пытается посмотреть на мир глазами художника и скульптора, — пишет Саввина, — понять особенность их взгляда на человека, закономерность их выбора. Казаков показывает, как трудно запечатлеть движение (а «движение — основа любого вида творчества») на полотне или с помощью глины. Хотя ему самому это удавалось.

Он использовал интересные сравнения, которые оживляли представления о спортсменах, делали их более зримыми: так штангиста он сравнивает с музыкантом, работу тренера с творчеством скульптора, скалолаза с клоуном».

«Его интерес к спорту не был праздным, — добавляет исследователь творчества Казакова Игорь Кузьмичев. — Он искренне преклонялся перед волей и мужеством людей, способных извлекать непредсказуемые резервы человеческого организма, не уставал удивляться их артистизму и красоте. Казаков смотрел на рекордсменов как на людей будущего.

Позже, в «Северном дневнике», вспоминая какой-то легкоатлетический сбор под Москвой, он писал: «Среди палаток по полянам, под деревьями ходили, бегали, прыгали люди такого роста и такого сложения, что я — молодой крепкий парень — показался себе в тот день ничтожным и слабым.

Их было много, они было собраны в одно место, и это место на берегу водохранилища, залитое солнцем, было как бы страной будущего, и, глядя на высоких смуглых обитателей этой страны, я думал тогда с восхищением: вот каким может быть человек!»

«Писать о спорте очень трудно, — отмечал Казаков в рецензии на сборник рассказов Юрия Трифонова «В конце сезона». — Гораздо труднее, например, чем живописать пейзаж. Спортсмен в очень короткий промежуток времени отдает то, что копил годами. Ради этой минуты и пишется рассказ. Чтобы передать состояние героя на ринге, реакцию зрителей, предысторию схватки и многое, многое другое, писатель должен быть так же, как и спортсмен, собран, напряжен».

«Я не пил, занимался альпинизмом»

Расписавшись в «Советском спорте», Казаков поступил в Литературный институт — правда, до того, как осмелиться войти в учебную часть, выкурил на лестнице полпачки папирос: «Конкурс был очень большой, примерно сто человек на одно место, — вспоминал Казаков в 1964-м. — Естественно, что я страшно волновался. Мимо меня все ходили вверх и вниз, и когда спускались, то редкие спускались счастливыми. Наконец и я взошел наверх, и мне сказали, что я принят. Тогда я написал два или три рассказа о американской жизни.

И вот с ними-то я и поступил в Литинститут. Тогда же мой руководитель, прочитав эти мои рассказы, навсегда отбил у меня охоту писать о том, чего я не знаю. Родители мои, простые рабочие люди, хотели, чтобы я стал инженером или врачом, но я стал сначала музыкантом, потом писателем. И отец и мать до сих пор не особенно верят, что я настоящий писатель. Потому что для них писатель — это что-то вроде Толстого или Шолохова.

И вот тогда, на первом курсе института, а мне было тогда уже двадцать пять лет, тогда как моими товарищами стали люди гораздо моложе меня, но уже настоящие поэты и прозаики, т. е. уже печатающиеся, уже писатели, как я думал, — тогда-то я испугался.

Я понял, что я ничего не знаю, я не знаю, как писать и что писать. И я еще не знаю, смогу ли я вообще когда-нибудь напечататься. И тогда я хотел даже уходить из института. Потом очень скоро моя робость прошла, мало того — она перешла как бы в свою противоположность.

Я стал думать, что я непременно стану выдающимся писателем. Сначала для меня нужно было выяснить, кто вообще писал лучше всех. Года два я только и делал, что читал. Читал по программе и без программы. И после долгих чтений и размышлений я пришел к выводу, что лучше всех писали наши русские писатели. И я решил писать так же, как они. Ни у кого в особенности я не учился, я просто уловил нечто общее, присущее всем нашим лучшим писателям, и стал работать.

Все годы я много ездил. Вообще мне кажется, что я хорошо жил, что так и надо жить писателю. Тогда я почти не пил (теперь я выпиваю, но хочу бросить, это мешает, когда много пьешь, и вообще писателю нужно быть здоровым), так вот, я не пил, занимался альпинизмом, охотился, ловил рыбу, много ходил пешком, ночевал где придется, все время смотрел, слушал и запоминал. Многие критики потом упрекали меня за то, что я якобы выискивал осколки прошлого. Они были неправы, потому что не видели того, что видел я».

«Меня удивляло, насколько ты, милый Юра, здоров»

В 1959-м издательство «Советский писатель» выпустило первый сборник Казакова — название позаимствовали у рассказа 1954 года «На полустанке» — о штангисте, уезжающем от любящей его девушки.

— Теперь мое дело — порядок! Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай матери с сестрой достается, не жалко. Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же квартиру… Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал: самолучшие еле на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул запросто! Чуешь?

— А я как же? — тихо спросила девушка.

— Ты-то? — Парень покосился на нее, кашлянул.— Говорено было. Дай огляжусь — приеду. Мне сейчас некогда… Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы давно… Как они там живут? Тренируются… А у меня сила нутряная, ты погоди маленько, я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду, житуха начнется — дай бог! Н-да… А к тебе приеду… Я потом это… напишу.

Провожая парня на станции, девушка плакала, бледнела, просила писать, не забывать, а, когда вагоны тронулись, услышала: «Слышь… Не приеду я больше!»

Юрий Трифонов, видевший в этом грубом парне трагическую слабость, писал Казакову на пятидесятилетие: «Помню, как давно, еще в те времена, когда мы мерились силой и ломали друг другу руки за столиком кофейного зала — не помню, кто побеждал, но, помню, меня удивляло, насколько ты, милый Юра, здоров, — однажды говорил о Бунине, о Чехове.

Возник спор, крик. Я в запальчивости сказал какую-то глупость, и вдруг ты всерьез, совсем трезво и грозно объявил: «Еще слово о Бунине, и будем с тобой драться!» Драться с тобой мне не хотелось. И Бунина я любил не меньше, чем ты. Тут дело не в Бунине, а в том, что литературу надо любить вот так — страстно, гневно, лично, до слез, до кулаков».